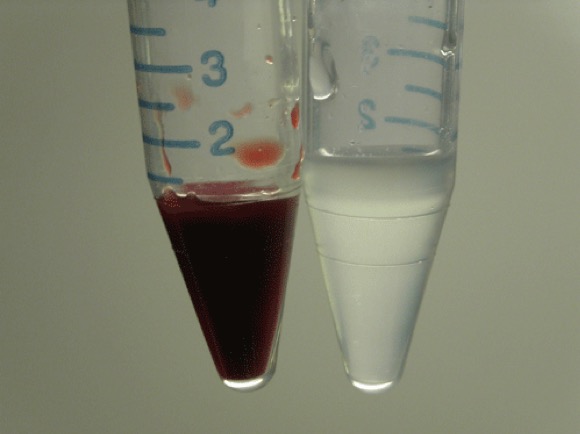

Le sang de tous les autres poissons du monde contient des globules rouges qui sont eux-mêmes remplis d’hémoglobine, une molécule renfermant des atomes de fer.

Le sang pauvre en oxygène est envoyé par le cœur vers les branchies, l’équivalent de nos poumons. Celles-ci baignent dans l’eau de mer et les atomes de fer capturent l’oxygène qui y est dissous. Puis le sang réoxygéné est renvoyé vers les tissus !

|

Illustration Artips Sciences, inspirée du livre Au cœur des mondes polaires, |

| À gauche : Le sang rouge (contenant de l’hémoglobine) d’un poisson d’une autre famille de l’Antarctique / À droite : Le sang incolore et opalescent du poisson des glaces, photo : G. Lecointre |

Mais surtout, il parvient à faire passer celui-ci directement dans le liquide sanguin – le plasma – sans utiliser de globules !

Le plasma pouvant contenir beaucoup moins d’oxygène que le sang rouge riche en hémoglobine, il faut en pomper beaucoup plus. Le poisson des glaces a donc un cœur quatre fois plus gros et des vaisseaux sanguins trois fois plus larges qu’un poisson standard.

Il a aussi beaucoup plus de capillaires sanguins afin d’amener le sang aux cellules plus facilement.

| Illustration Artips Sciences, inspirée du livre Au cœur des mondes polaires, par l’Institut océanographique de Monaco. |

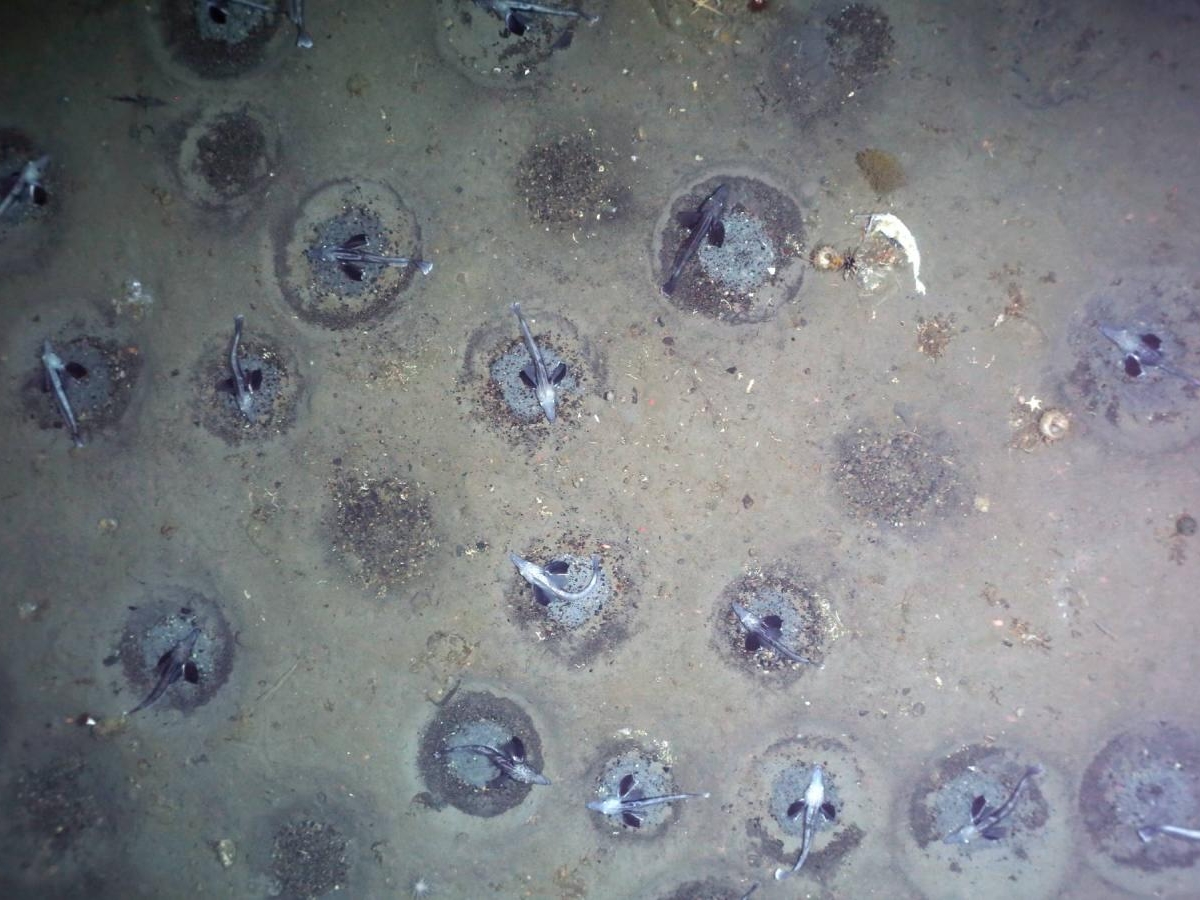

Des nids. Des millions de nids. Le fond est tapissé de trous creusés dans le sable, chacun farouchement gardé par un poisson sans écailles à l’aspect fantomatique. Purser reconnaît immédiatement le poisson des glaces, aux os transparents et au sang totalement… blanc.

La mer de Weddell où Purser a découvert les nids est actuellement candidate pour devenir une Aire Marine Protégée (AMP).

Comme dans les réserves naturelles françaises, la pêche y sera tout simplement interdite. La décision doit encore emporter l’unanimité de la commission chargée de la préservation de la vie en Antarctique… mais Purser a d’ores et déjà apporté un argument crucial pour la sanctuarisation de la région !

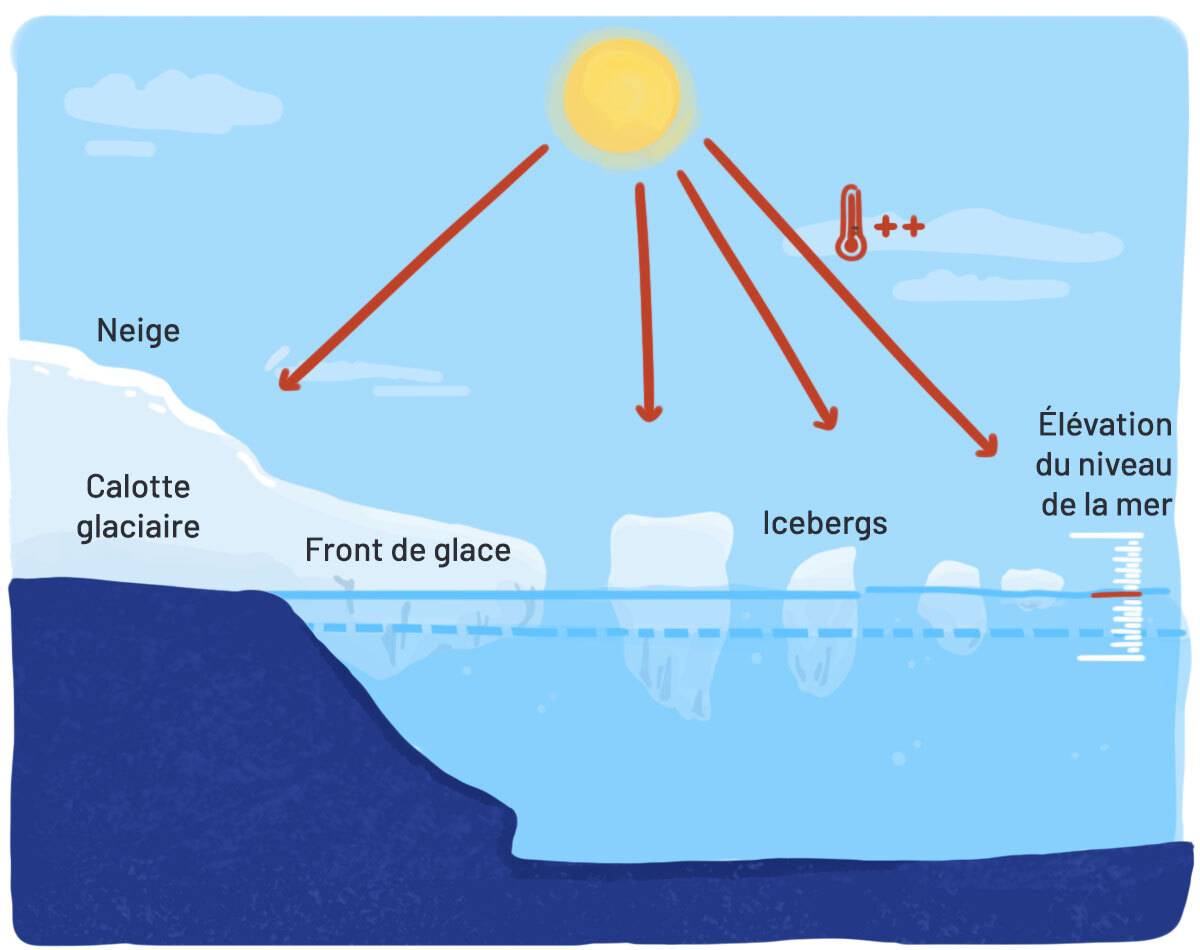

Nids de poissons des glaces sur le fond de la mer de Weddel, Antarctique, 2020, photo : PS124, AWI OFOBS TEAM Si la fonte de la banquise, constituée d’eau de mer, ne modifie pas le niveau de l’Océan, ce n’est pas le cas des calottes glaciaires, gigantesques réserves d’eau douce. L’amenuisement des glaciers du Groenland et du continent antarctique est en grande partie responsable de l’élévation de l’Océan, qui s’accélère : de 1.4 mm par an au début du XXe siècle, la mer monte en moyenne de plus de 3.6 mm depuis les années 1990.

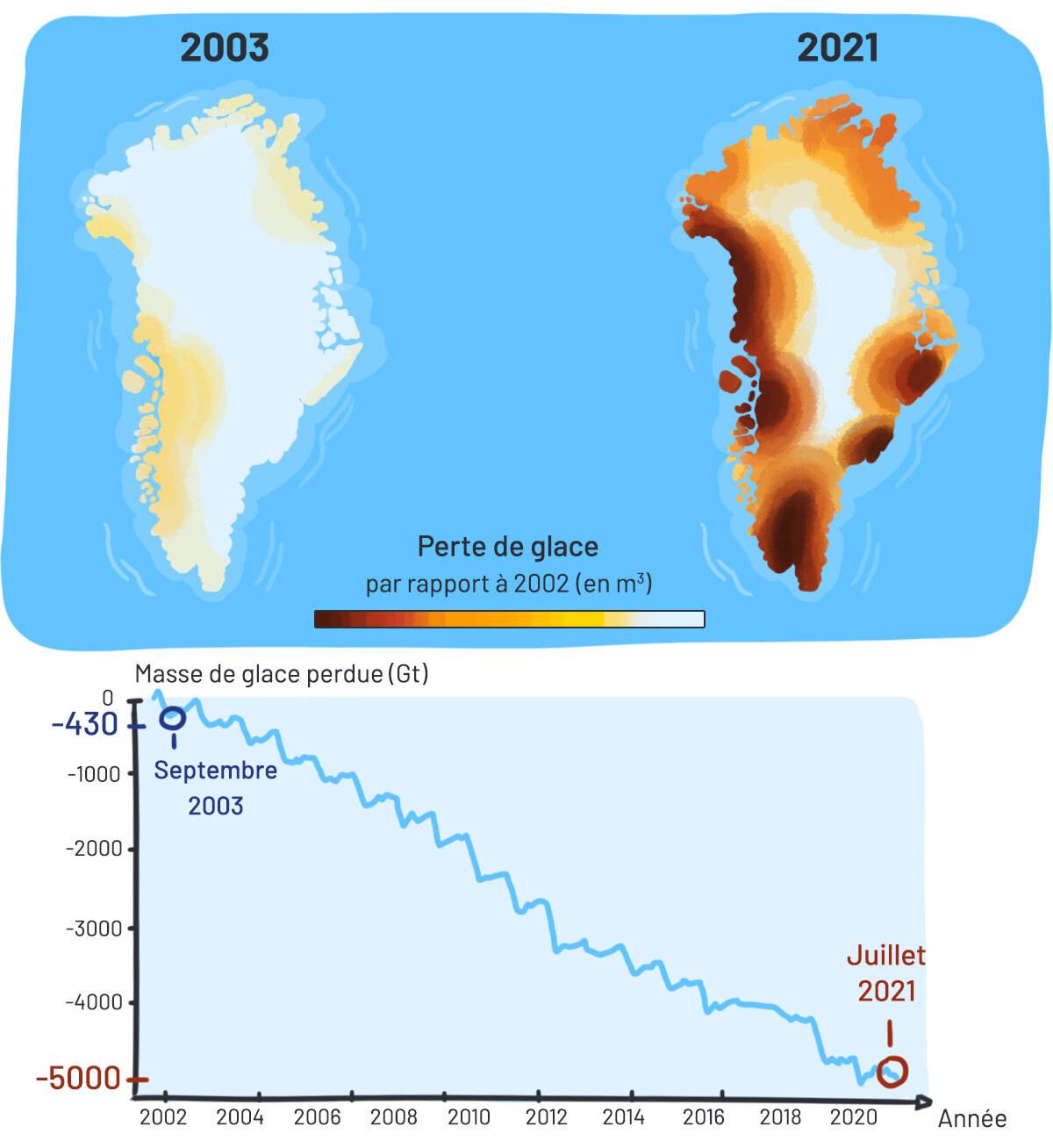

Infographie : © Clara Nigen

1951, Arctique. Sous un beau ciel bleu, l’ethnologue et géographe Jean Malaurie regarde un nouveau-né dormir paisiblement contre le dos de sa mère.

Nu sous le grand capuchon de l’amauti, le manteau traditionnel des femmes inuites, le petit semble bien au chaud. Et cela vaut mieux, la température ambiante avoisinant les… -30 °C !

Illustration Sciencetips |

| Chaussons et moufles inuits en peau de phoque, à voir dans l’exposition « Mission Polaire » au Musée océanographique de Monaco. Objets issus de la Collection Jean Malaurie / Institut océanographique. |

Mais comment ce peuple parvient-il à vivre dans cette nature implacable ? Plus que cela même : à aimer ce désert aux températures polaires ?

Eh bien, ils ont avant tout un mode de vie adapté. Ils consomment une nourriture très riche en graisse (poissons, phoques, baleines…) et s’habillent de façon à résister au froid : des vêtements de peau des pieds à la tête (moufles, gants et amples pantalons), de la fourrure autour de la capuche pour protéger le visage, ou encore l’ingénieux amauti permettant aux femmes de porter et d’allaiter leurs enfants en conservant les mains libres.

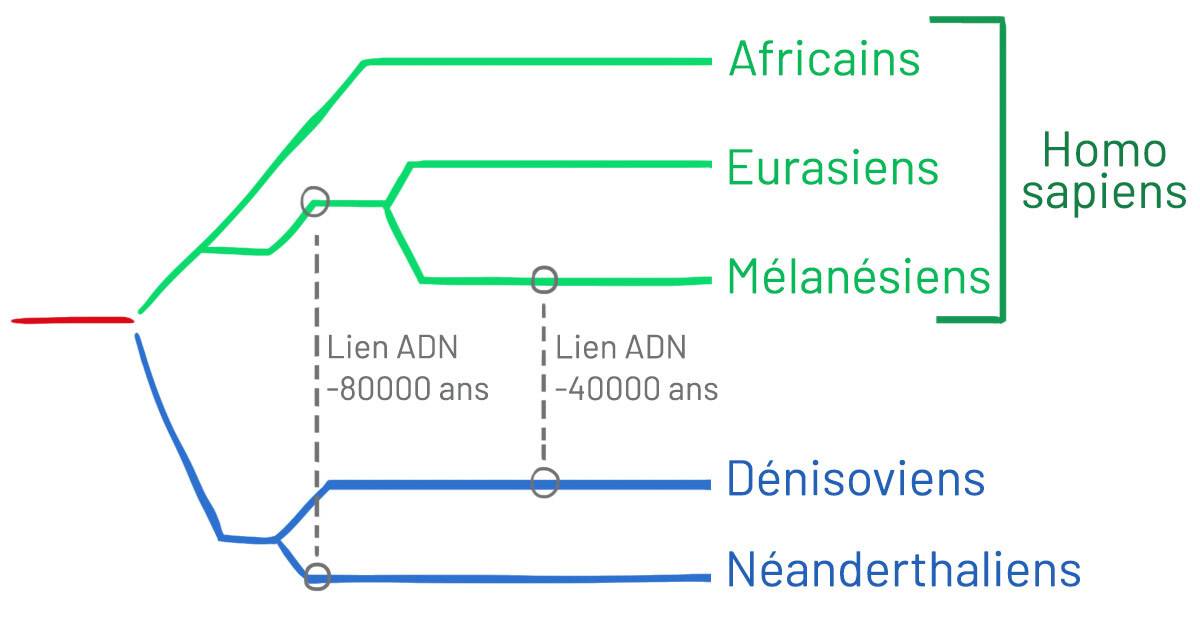

Mais ce n’est pas tout. Les Inuits ont ça dans leurs gènes, littéralement ! Ils auraient en effet hérité de gènes des Dénisoviens, une espèce ayant vécu entre un million et 40 000 années avant notre ère, principalement en Asie, en Chine et en Sibérie.

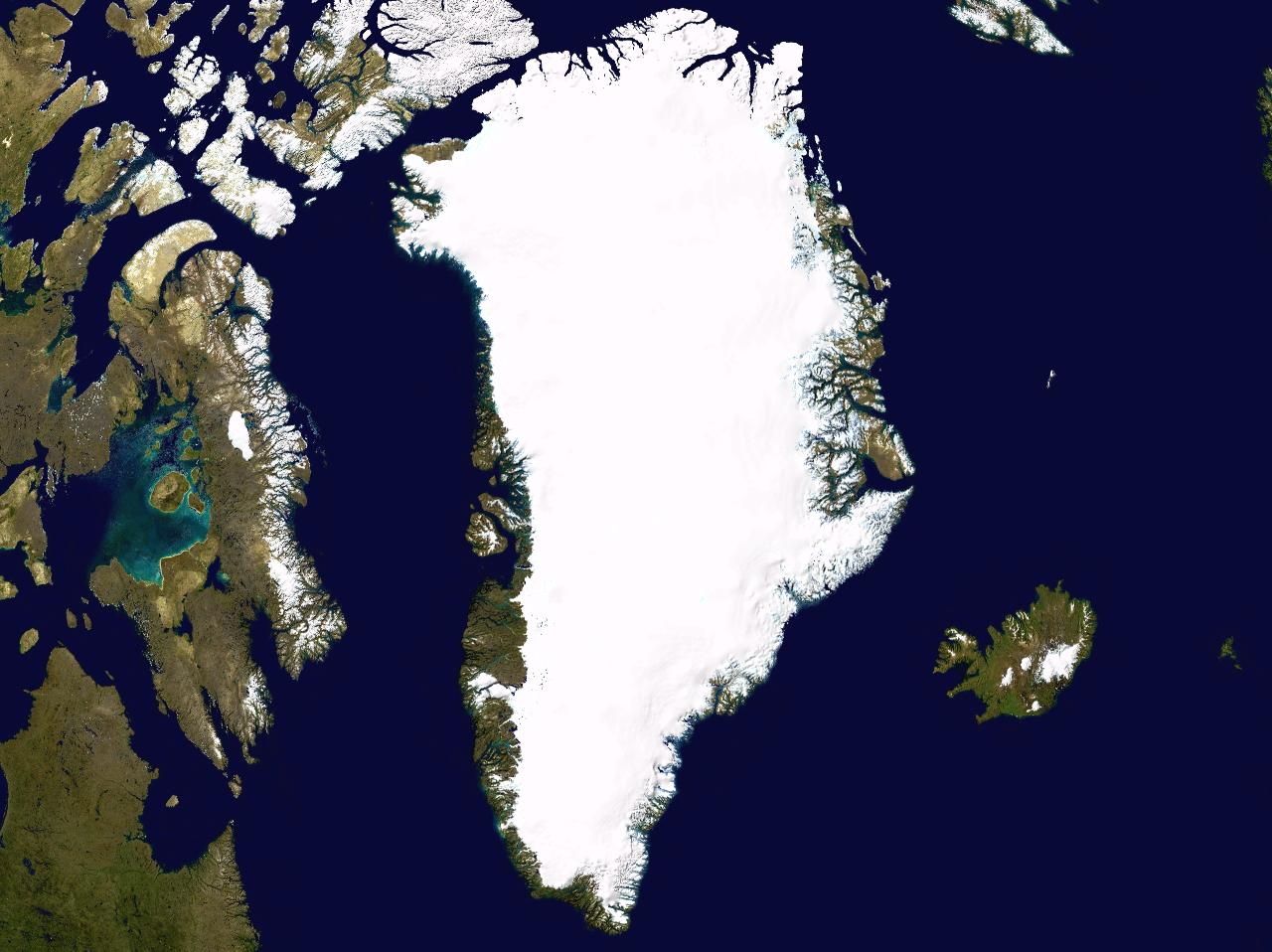

| Calotte glacière du Groenland, image satellite, 2005, photo : NASA |

| Femmes et enfant inuits, elles portent un amauti, 1999, photo : Ansgar Walk |

Ces Homo denisovensisse se seraient accouplés avec des Homo sapiens, laissant leurs empreintes génétiques dans le génome des Inuits modernes. Plus spécifiquement, deux gènes situés sur le chromosome 1 : TBX15 et WARS2. Mais à quoi servent-ils ?

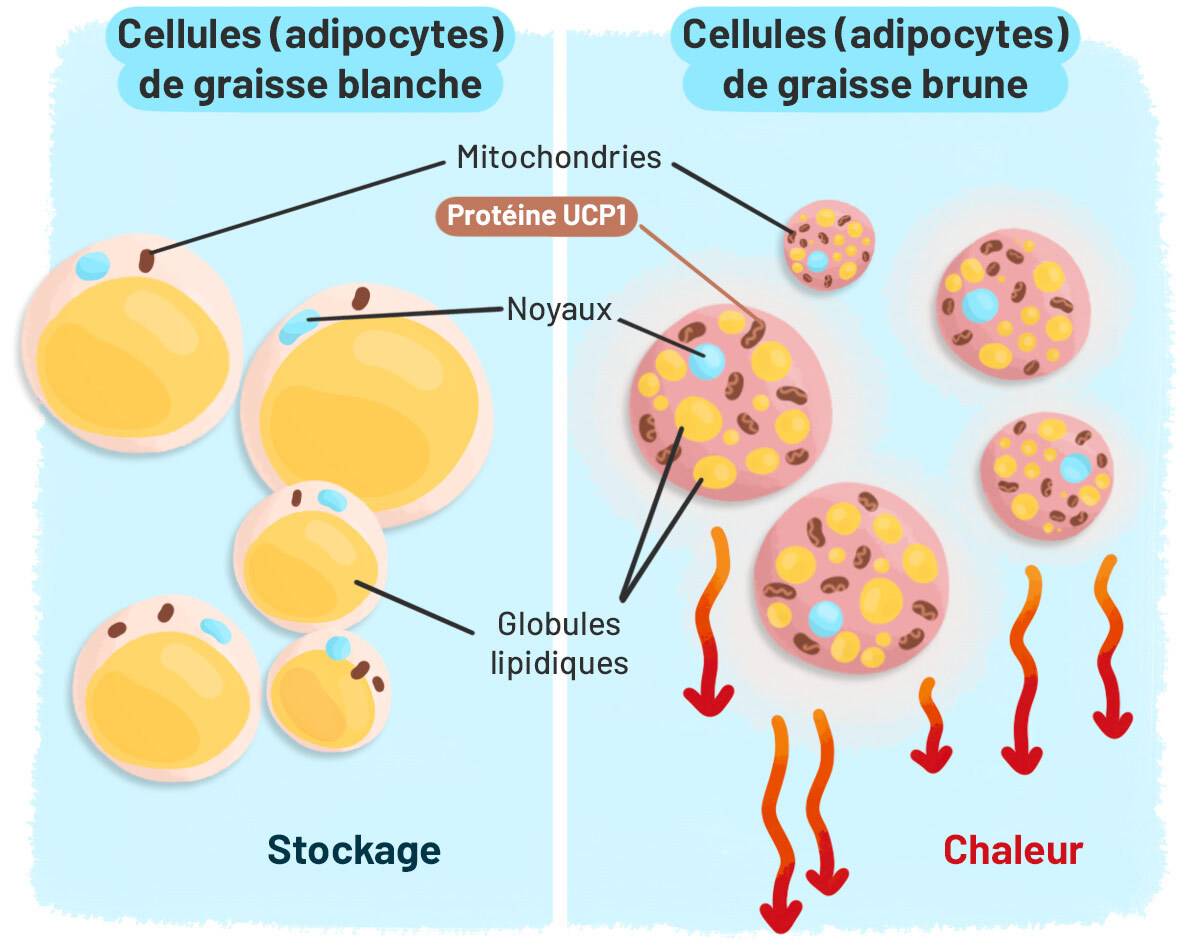

TBX15 joue, entre autres, un rôle dans la quantité de graisse brune présente chez un individu. Ce tissu adipeux brun (particulièrement présent chez les nouveau-nés) brûle les lipides pour produire de la chaleur (au lieu de les stocker, comme la graisse blanche).

Cette chaleur est ensuite dissipée dans tout le corps, ce qui permet de maintenir une température corporelle à 37 °C.

| Illustration Sciencetips |

| Perte de glace de la calotte glacière du Groenland de 2003 à 2020, illustration Sciencetips d’après les images satellites de la NASA |

Bref, ces graisses brunes agissent comme une sorte de radiateur interne. Un atout, bien pratique, que Jean Malaurie aurait sûrement aimé avoir durant ses nombreuses explorations arctiques !

"Icebergs, icebergs, cathédrales sans religion de l'hiver éternel." - Henri Michaux -

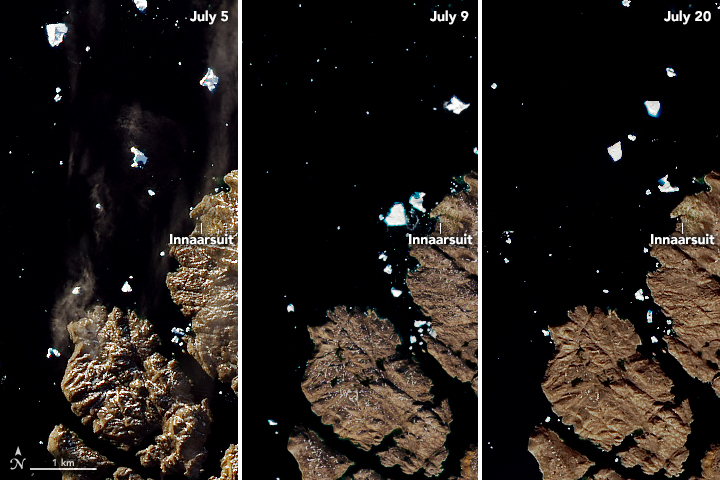

2018, Groenland. Les habitants de la petite île d’Innaarsuit regardent avec inquiétude un immense iceberg, de plus de 100 m de haut sur 200 m de large, s’approcher lentement du port. Il faut évacuer au plus vite. Si un morceau venait à se détacher, c’est un tsunami qui pourrait submerger le village !

|

L’iceberg qui a longé l’île d’Innaarsuit, Groenland, 2018, capture d’écran |

| Icebergs au Groenland, 2014, photo : Lurens |

Les habitants d’Innaarsuit ont pourtant l’habitude : des icebergs, ils en voient passer régulièrement. Un tel colosse si près du rivage, c’est cependant une nouveauté. Mais d’où provient-il ? |

Le Groenland est recouvert d’une épaisse couche de glace : 1,7 million de km2 pour une épaisseur maximale d’environ 3 000 m. Cette calotte glaciaire (on parle de « l’inlandsis groenlandais ») s’est formée par accumulation de neige il y a plusieurs milliers d’années. |

| Calotte glacière du Groenland, image satellite, 2005, photo : NASA |

| Fonte de la calotte glacière et élévation du niveau de la mer, illustration Sciencetips d’après un schéma extrait de l’ouvrage Au cœur des mondes polaires, de Robert Calcagno |

Chaque année, la région reçoit normalement plus de neige qu’elle n’en perd. Avec le temps, cette dernière se tasse, expulsant l’air qu’elle renferme, jusqu’à se transformer en glace.

Sous son propre poids, le glacier s’écoule ensuite lentement vers la mer. Les intempéries et les tensions au sein de la glace provoquent des cassures, ce qui produit… des icebergs.

Le problème, c’est qu’avec le réchauffement climatique, les chutes de neige ne compensent plus les pertes de glaces. Résultat, la calotte du Groenland fond. Et rapidement ! En l’espace de 20 ans, elle a ainsi perdu… 4 700 milliards de tonnes de glace. Et contrairement à la banquise, composée d’eau de mer, la calotte glaciaire est composée d’eau douce. Sa fonte contribue donc à faire monter le niveau des océans.

En fait, les scientifiques ont estimé que la disparition totale de la calotte du Groenland ferait grimper le niveau marin de 7,2 m.

| Perte de glace de la calotte glacière du Groenland de 2003 à 2020, illustration Sciencetips d’après les images satellites de la NASA |

| Trajectoire de l’iceberg à la dérive près des côtes de l’île d’Innaarsuit, Groenland, juillet 2018, images satellites, photo : Observatoire de la Terre de la NASA, Joshua Stevens |

Et ça, évidemment, ça risque d’avoir des conséquences désagréables : immersion des régions côtières impliquant la salinisation des nappes d’eau douce continentales, perte de la biodiversité, augmentation du nombre d’évènements extrêmes, et… des icebergs géants dans les ports. Fort heureusement, pour les habitants d’Innaarsuit, celui-ci est passé sans faire de vague ! |

Un exemple à suivre pour protéger la biodiversité de la Méditerranée

De retour sur nos côtes après 30 ans d'efforts...

Mâle ou femelle ? Les deux ! Un peu de biologie...

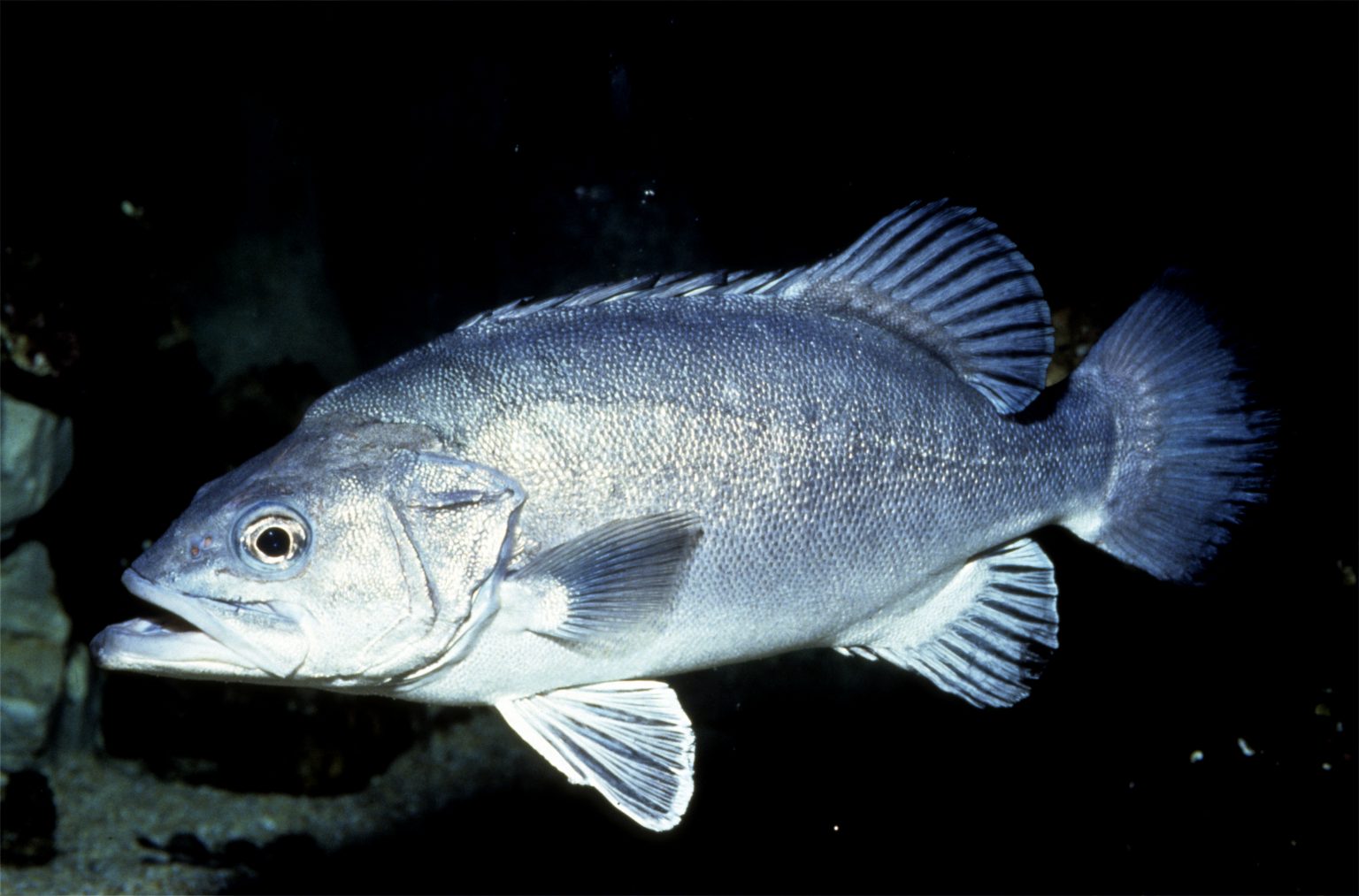

Le mérou brun vit entre la surface et 50 à 200m de profondeur, aussi bien dans l’océan Atlantique (des côtes marocaines à la Bretagne) que dans toute la Méditerranée. Il est aussi présent au large du Brésil et de l’Afrique du Sud, mais les chercheurs se demandent s’il s’agit d’une population homogène ou de sous-populations distinctes. Le mystère reste aujourd’hui entier !

Un jeune mérou brun sous son rocher. Crédit: Nicolas Robert.Un jeune mérou brun sous son rocher. Crédit: Nicolas Robert.

Régulateur et indicateur de l’état du milieu marin

Super-prédateur situé en haut de la chaîne alimentaire, le mérou chasse ses proies (céphalopodes, crustacés, poissons) à des niveaux trophiques inférieurs, jouant ainsi le rôle de régulateur et contribuant à l’équilibre de l’écosystème. Il est aussi un indicateur de la qualité du milieu. L’abondance de mérous traduit le bon état de la chaîne alimentaire qui le précède, la présence d’une nourriture riche et l’expression d’une pression de braconnage et de pêche modérée. Du fait de sa valeur commerciale très élevée, le mérou brun reste très recherché par les pêcheurs et les chasseurs sous-marins dans toute sa zone de distribution. Ses effectifs étant en fort déclin, il est classé par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature dans la catégorie des espèces vulnérables.

Le saviez-vous ?

8 espèces de mérous sont présentes en Méditerranée. Parmi les 6 espèces observées à Monaco, le mérou brun Epinephelus marginatus est le plus fréquent, puis vient l’impressionnant cernier, encore appelé mérou d’épave Polyprion americanus. Le mérou canin Epinephelus caninus, la badèche Epinephelus costae, le mérou blanc Epinephelus aeneus, le mérou royal Mycteroperca rubra sont beaucoup plus discrets.

La protection du mérou, ça marche !

La raréfaction de ce poisson a conduit la France et la Principauté de Monaco à adopter, dans le cadre des conventions internationales (Berne, Barcelone), des mesures de protection fortes. Le moratoire instauré en France continentale et en Corse depuis 1993 interdit la chasse sous-marine et la pêche à l’hameçon. Les études de terrain montrent l’efficacité de ces mesures de protection : de jeunes mérous sont maintenant présents sur toutes les côtes, dans les réserves marines les populations se sont reconstituées. Mais ce retour reste très fragile. Le moratoire doit être examiné tous les 10 ans. L’avenir du mérou se jouera donc en 2023. Si la chasse devait de nouveau être autorisée, plus de 30 ans d’efforts pourraient être balayés en quelques semaines !

A Monaco, l’Ordonnance Souveraine de 1993, renforcée par l’ordonnance de 2011 interdit toute pêche et assure la protection du mérou brun ainsi que du corb, une autre espèce vulnérable. Grâce à cette protection spécifique, à la Réserve du Larvotto ainsi qu’à la présence d’habitats très propices et d’une nourriture foisonnante, le mérou brun abonde de nouveau dans les eaux de la Principauté de Monaco, notamment au pied du Musée océanographique.

Le saviez-vous ?

Pourquoi trouve-t-on encore des mérous bruns sur les étals des poissonniers ? Tout simplement parce que l’usage du filet, pour les capturer, reste autorisé. Des spécimens importés de zones non soumises à réglementation peuvent aussi être proposés à la vente. A nous consommateurs d’éviter d’acheter les espèces menacées !

La principauté aux petits soins pour les mérous

Depuis 1993, sous le contrôle de la Direction de l’Environnement, l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature, assistée du Groupe d’Etude du Mérou, réalise un inventaire régulier des mérous dans les eaux monégasques, de la surface à 40 m de profondeur, auquel s’associe naturellement les plongeurs du Musée océanographique. D’année en année, les effectifs observés progressent (15 individus en 1993, 12 en 1998, 83 en 2006, 105 en 2009, 75 en 2012). Les grands spécimens de 1.40 m sont maintenant nombreux et des juvéniles de toutes tailles sont observés sur les petits fonds.

Le musée océanographique se mouille aussi...

Le Musée vient aussi à la rescousse des spécimens en difficulté que lui confient pêcheurs ou plongeurs, comme cela a été le cas fin 2018, avec plusieurs individus atteints d’une infection virale, déjà observée par le passé à plusieurs reprises en Méditerranée en Crète, Lybie, Malte, et Corse. Avec le Centre Monégasque de Soins des Espèces Marines créé en 2019 pour soigner les tortues et les autres espèces, ces intervention sont aujourd’hui facilitées. Les mérous soignés regagnent la mer être au sein des zones protégées comme la Réserve sous-marine du Larvotto. Retrouvez la vidéo du lâcher du jeune mérou « Enzo ».

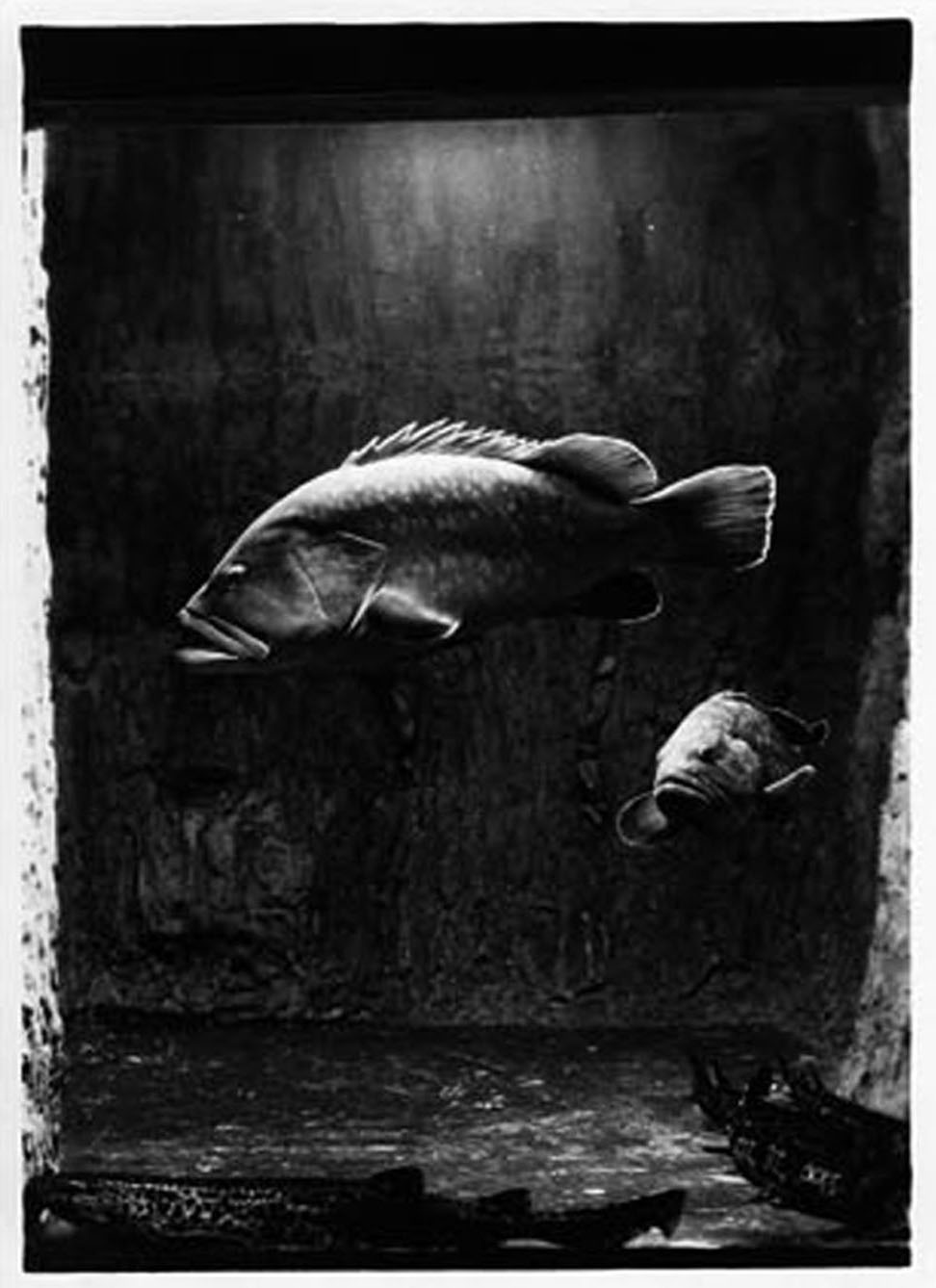

Le merou, star de toujours à l'aquarium

Nombreux sont les visiteurs à découvrir cette espèce patrimoniale au Musée océanographique. Cela ne date pas d’hier, puisque l’Aquarium, alors dirigé par le Docteur Miroslav Oxner en présentait déjà en 1920 ! L’un deux, aujourd’hui conservé dans les collections du Musée, y a vécu plus de 29 ans. 4 espèces différentes (badèche, mérou brun, blanc et royal) sont aujourd’hui visibles dans la partie dédiée à la Méditerranée totalement rénovée.

Si le mérou intrigue les visiteurs, il inspire également les artistes ! De nombreux objets à son effigie, œuvres d’art ou objets manufacturés, trônent dans les collections de l’Institut océanographique !

En 2010, un mérou du Musée servit de modèle à la réalisation du billet de banque de 100 Reais émis par la Banque Centrale du Brésil, toujours en circulation aujourd’hui, et la Principauté lui a même consacré un timbre-poste en 2018 !

Un atout de l’économie bleue, du tourisme et de la pêche...

Les touristes plongeurs viennent de loin pour observer la faune sous-marine et une plongée « réussie » est souvent celle durant laquelle le mérou brun a été observé ! Plusieurs études montrent qu’un mérou vivant rapporte, durant son existence, infiniment plus d’argent que s’il est capturé pour être consommé !

Le mérou brun s’épanouit particulièrement dans les aires marines protégées (AMP) qui, gérées de manière effective, procurent d’importants bénéfices en matière de conservation de la biodiversité et de développement économique. En protégeant et en restaurant les habitats critiques (voies de migration, refuges contre les prédateurs, frayères, zones de croissance), les AMP concourent à la survie des espèces sensibles comme le mérou brun. Les adultes et les larves de différentes espèces vivant au sein d’une AMP peuvent aussi la quitter et coloniser d’autres zones, c’est le Spillover. Quand les œufs et les larves produits dans l’AMP dérivent en dehors, on parle de Dispersal. Les espèces à haute valeur marchande (mérou brun, langouste, corail rouge) parcourent ainsi des distances considérables, procurant des bénéfices écologiques et économiques dans des zones éloignées ! Les mérous bruns adultes s’écartent d’un kilomètre hors des limites de l’AMP. Les larves, quant à elles, parcourent plusieurs centaines de killomètres !

La réponse est oui ! Plusieurs milliers de baleines évoluent dans les eaux méditerranéennes. Il n’est d’ailleurs par rare d’apercevoir leur souffle au loin, lors de traversées vers la Corse, par exemple. Mais attention : les activités humaines sont sources de perturbations pour ces mammifères géants. Il est donc très important de tout faire pour préserver leur tranquillité.

On recense près d’une vingtaine d’espèces de mammifères marins en méditerranée, dont 8 sont considérées comme communes, cachalot et rorqual commun bien sûr, mais aussi dauphins (commun, bleu et blanc, de Risso, Grand Dauphin), globicéphales noirs, ziphius. D’autres espèces sont observées de manière très occasionnelle comme le petit rorqual, l’orque, la baleine à bosse et très récemment une jeune baleine grise !

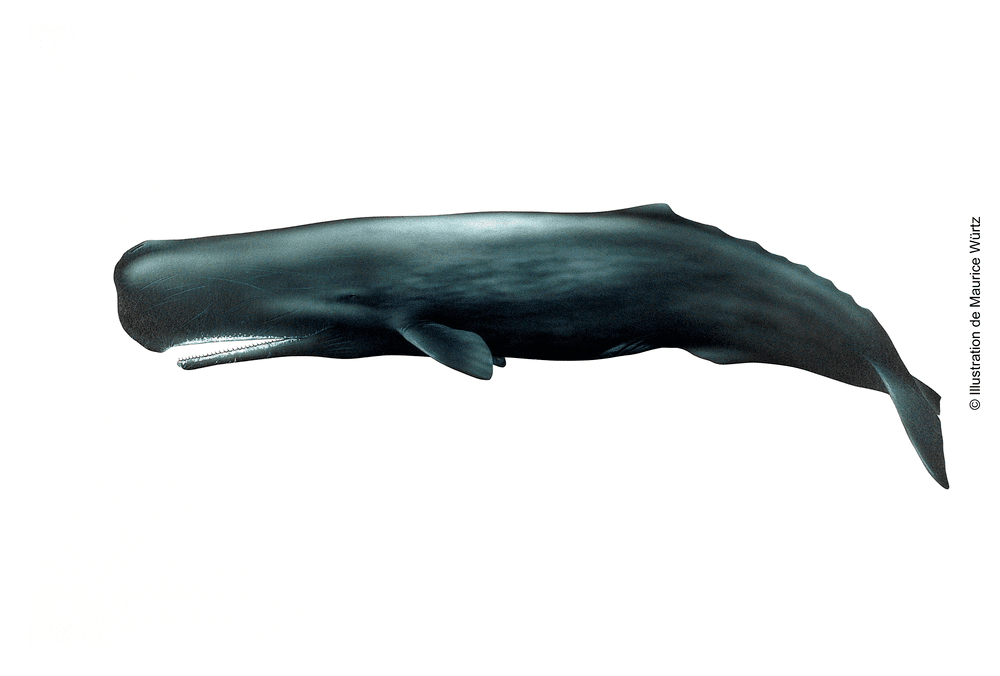

Cachalot Physeter catodon

Des fanons ou des dents ?

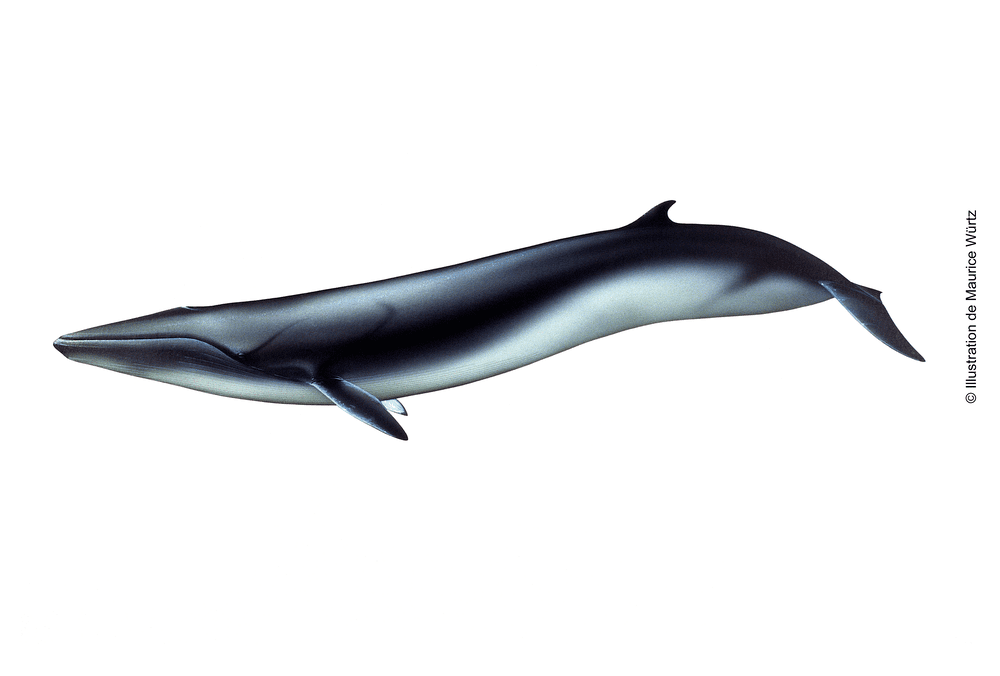

Dans le langage courant, on a tendance à parler de « baleines » pour tous les grands cétacés. Or seuls les « cétacés à fanons » (mysticètes) sont réellement des baleines.

Le rorqual commun (jusqu’à 22 mètres et 70 tonnes) est le principal cétacé à fanons de Méditerranée.

Il y côtoie de nombreux « cétacés à dents » (odontocètes), dont le plus grand représentant est le cachalot (jusqu’à 18 mètres et 40 tonnes).

Malgré sa stature imposante, ce dernier n’est donc pas à proprement parler une baleine, et fait partie du même groupe que les orques, les dauphins ou les globicéphales.

Un géant des mers

Le rorqual commun est le deuxième plus grand mammifère au monde, juste derrière la baleine bleue !

Même si on a encore du mal à évaluer avec précision la taille de sa population (car les individus se déplacent sans cesse et plongent régulièrement), on estime qu’un millier d’individus vivent dans la zone protégée du Sanctuaire Pelagos, dont l’objet est la protection des mammifères marins en Méditerranée occidentale sur un vaste territoire comprenant les eaux françaises, italiennes et monégasques.

Le rorqual commun se nourrit principalement de krill, de petites crevettes qu’il piège dans ses fanons en grande quantité.

Rorqual commun Balaenoptera physalus

Des risques de collision

Les rorquals communs peuvent vivre jusqu’à 80 ans, si leur trajectoire ne rencontre pas celle des navires rapides fréquents en été, qu’il leur semble difficile d’éviter lorsqu’ils respirent en surface.

Comme pour les cachalots, les collisions constituent un vrai danger et un risque de mortalité avéré. D’où l’intérêt de développer des techniques en partenariat avec les compagnies maritimes pour informer les navires de la présence des cétacés en temps réel, équiper les bateaux de détecteurs et prévenir ainsi les collisions avec ces grands mammifères.

Découvrez les différentes espèces de mammifères marins du Sanctuaire Pelagos.

Rorqual commun Balaenoptera physalus

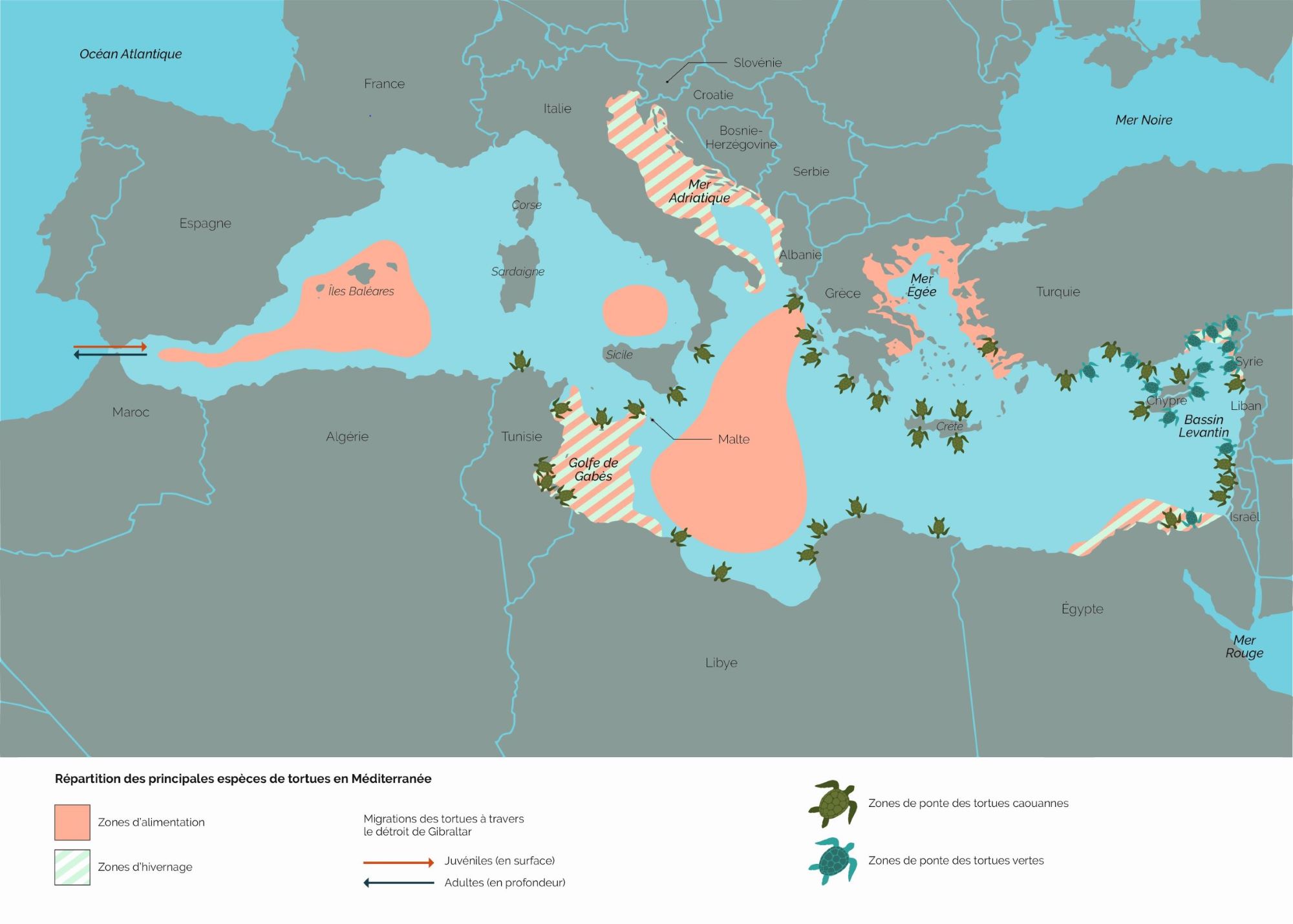

6 tortues marines sont présentes en Méditerranée

La Méditerranée totalise 46 000 km de côtes et couvre 2,5 millions de km2 soit moins d’1 % de la surface totale des océans. Bien connue comme hotspot de la biodiversité mondiale, elle accueille six des sept espèces de tortues marines.

La tortue caouanne Caretta caretta est la plus commune, suivie par la tortue verte Chelonia mydas puis la tortue luth Dermochelys coriacea, connue pour être la plus grande tortue du monde.

Plus rares, la tortue de Kemp Lepidochelys kempii et la tortue imbriquée Eretmochelys imbricata n’ont été observées que quelques fois en Méditerranée à ce jour.

En 2014, une tortue échouée a été formellement identifiée en Espagne. Il s’agit de la tortue olivâtre Lepidochelys olivacea.

Une répartition géographique inégale

On trouve les tortues caouannes, vertes et luth dans l’ensemble de la Méditerranée, mais leur répartition est inégale selon l’espèce et la période de l’année.

La caouanne occupe tout le bassin mais semble plus abondante en partie ouest, de la mer d’Alboran aux îles Baléares. On la retrouve également au large de la Libye, de l’Égypte et de la Turquie.

La tortue verte se concentre plus à l’est, dans le bassin levantin. Elle apparaît aussi en mer Adriatique et plus rarement dans la partie occidentale de la Méditerranée.

La tortue luth est observée en haute mer dans tout le bassin, avec une présence plus marquée en mer Tyrrhénienne, en mer Égée et autour du détroit de Sicile.

Seulement deux espèces se reproduisent en Méditerranée !

La tortue caouanne et la tortue verte sont les seules à se reproduire en Méditerranée, essentiellement dans la partie orientale. Pour la caouanne, les sites sont localisés en Grèce, Turquie, Libye, Tunisie, Chypre et dans le sud de l’Italie.

Ces dernières années, des pontes sont observées à l’ouest du bassin, le long des côtes espagnoles, en Catalogne, mais aussi en France, en Corse ou dans le Var !

En 2006, à Saint-Tropez, le nid d’une caouanne avait malheureusement été détruit par de fortes pluies. A Fréjus en 2016, quelques nouveaux nés avaient pu rejoindre la mer grâce à une surveillance étroite par les équipes du Réseau tortues marines de Méditerranée française (RTMMF).

A l’été 2020, ce sont deux nouveaux nids à Fréjus et à Saint-Aygulf, qui font la une de l’actualité, d’autant que plusieurs dizaines de bébés tortues sont nés !

Qu'en disent les scientifiques ?

Du point de vue scientifique, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur le « pourquoi » de ces pontes.

Les femelles sont-elles plus nombreuses à faire des nids dans cette zone, la plus au nord pour la ponte des caouannes ? La pression d’observation de la part des usagers de la mer est-elle plus grande ? Est-ce une conjonction de plusieurs phénomènes ?

Difficile à dire… Il semble assez clair cependant que la société civile est de plus en plus au fait de la présence des tortues et – espérons-le – plus concernée par le devenir de ces animaux patrimoniaux et fragiles.

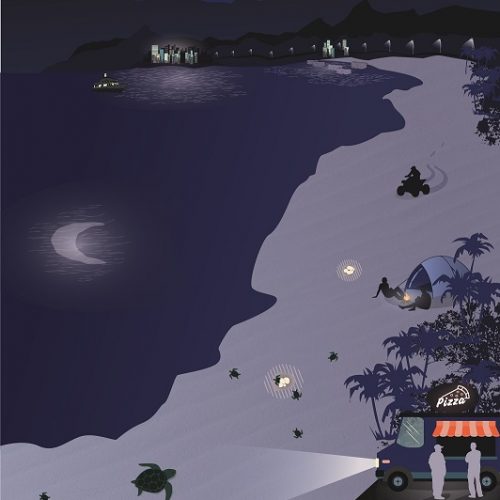

Si les tortues viennent pondre sur nos plages, il nous revient de leur laisser un peu espace, de créer moins de dérangement la nuit et d’adapter les éclairages de plage qui peuvent dissuader les femelles et désorienter les juvéniles.

Les caouannes naissent parfois loin de nos côtes

Les analyses génétiques le prouvent : les caouannes observées en Méditerranée ne naissent pas toutes en Méditerranée !

A peu près la moitié d’entre elles verraient le jour dans l’océan Atlantique sur les côtes de Floride, Géorgie, Virginie ou au Cabo Verde. Elles naissent sur ces plages éloignées, puis pénètrent en Méditerranée via le détroit de Gibraltar pour se nourrir et, une fois adultes, retournent sur la plage de leur naissance en Atlantique pour y pondre à leur tour.

La situation des tortues vertes est différente. Toutes celles qui vivent en Méditerranée y sont nées. Leur population est donc génétiquement isolée, sans aucune connexion avec les autres populations de tortues vertes présentes ailleurs dans le monde.

Une présence récente en Méditerranée

Jusqu’à la fin de la dernière grande glaciation, il y a 12000 ans, les conditions climatiques trop froides régnant en Méditerranée ne permettaient pas aux tortues caouannes de s’installer ou de se nourrir, et encore moins de se reproduire.

L’incubation des œufs n’est possible que si une température de 25°C est maintenue durant un minimum de 60 jours. Ce n’est que lorsque les températures se stabilisèrent à des niveaux proches de la climatologie actuelle que les tortues caouannes de l’Atlantique, qui s’étaient maintenues dans des zones plus chaudes durant la glaciation, purent coloniser la Méditerranée.

Leur présence en Méditerranée est donc – relativement – récente.

Combien de tortues en Méditerranée ?

Difficile de répondre à cette question ! Il n’existe aucun moyen technologique permettant de comptabiliser en instantané toutes les tortues marines présentes sur un espace maritime aussi grand, d’autant que ces grands migrateurs évoluent sans cesse d’une zone à l’autre.

Connaître l’abondance des tortues est un axe prioritaire de la recherche scientifique visant la conservation des tortues marines en Méditerranée. C’est l’une des nombreuses conclusions du récent rapport de l’IUCN qui donne par ailleurs quelques estimations : il y aurait entre 1.2 et 2.4 millions de tortues caouannes en Méditerranée et les tortues vertes seraient entre 262 000 et 1 300 000 ; des fourchettes extrêmement larges dues à la difficulté des recensements.

Si compter les individus en mer est illusoire, il est possible en revanche de suivre le nombre de femelles venant pondre, plage par plage, année après année. Près de 2 000 caouannes viendraient ainsi pondre à terre, principalement dans le bassin levantin (Grèce, Turquie, Chypre et Libye).

Bonne nouvelle, les pontes sont de plus en plus nombreuses ! Sur une vingtaine de sites de références, la moyenne annuelle est passée de 3 693 nids par an avant 1999 à 4 667 après les années 2000, soit une augmentation de plus de 26 % ! Idem pour les tortues vertes. Sur 7 sites références à Chypre et en Turquie, la moyenne annuelle de nids est passée de 683 à 1 005 entre avant 1999 et après 2000, soit + 47 % !

Ces tendances très positives démontrent que les efforts de conservation payent et méritent d’être poursuivis et amplifiés.

Que dit l'UICN sur les tortues de Méditerranée ?

Ce nouveau rapport apporte un éclairage nouveau sur les sites clefs de nidification, d’alimentation et d’hibernation des tortues de Méditerranée.

Il propose aussi aux gestionnaires, aux responsables politiques et au grand public une série de recommandations et d’actions à l’échelle du bassin.

Ce nouveau rapport apporte un éclairage nouveau sur les sites clefs de nidification, d’alimentation et d’hibernation des tortues de Méditerranée.

Il propose aussi aux gestionnaires, aux responsables politiques et au grand public une série de recommandations et d’actions à l’échelle du bassin.

Parmi les priorités :

- Renforcer le suivi et la protection des zones de nidification

- Conserver les zones prioritaires d’alimentation et d’hibernation (par exemple au moyen d’Aires marines protégées) et préserver les couloirs migratoires saisonniers

- Réduire les prises accessoires en adaptant les techniques de pêche et en formant les pêcheurs aux bons gestes pour la remise à l’eau des spécimens capturés

- Lutter contre toutes les formes de pollutions

- Renforcer les réseaux de protection en impliquant activement chaque acteur de la société (professionnel de la mer, pêcheur, expert en conservation, chercheur, décideur politique ou simple citoyen)

- Améliorer le maillage des centres de sauvetage et de secours pour l’instant trop inégalement répartis et quasiment absents de la rive sud et est de la Méditerranée.

Différentes institutions impliquées dans la connaissance et la protection des océans (Institut océanographique, Centre Scientifique de Monaco, Fondation Prince Albert II, Explorations de Monaco) ont combiné leurs forces pour sensibiliser le public et agir en faveur de la survie des récifs coralliens. Recherche scientifique de haut niveau, organisation de colloques, influence politique, mobilisation des médias, financement de projets d’ONG… Les actions sont nombreuses.

Un engagement initié par le prince Albert Ier

Le Musée océanographique de Monaco, créée par le Prince Albert Ier de Monaco (1848-1922) dont l’objectif est de faire « connaître, aimer et protéger les océans » abrite l’un des plus anciens aquariums du monde. C’est à la fin des années 1980, que les équipes de l’aquarium accompagné par le professeur Jean Jaubert ont mis au point le maintien et la reproduction des coraux hors de leur milieu naturel.

Monaco à l’initiative du conservatoire mondial du corail

Et si la crise majeure de perte de biodiversité et de réchauffement climatique que nous vivons actuellement faisait disparaître les coraux ? Pour répondre à cette menace, le Centre Scientifique de Monaco et le Musée océanographique ont décidé de créer un Conservatoire mondial du corail afin de préserver les souches de nombreuses espèces de coraux en aquarium afin de pouvoir les étudier avant d’éventuellement tenter de les réimplanter dans des zones adéquates.

Actuellement l’ensemble des aquariums mondiaux cultivent près de 200 espèces de coraux. L’objectif, est de mettre à l’abri 1000 espèces de coraux, d’ici 5 ans, soit deux tiers des espèces existantes. Ces coraux prélevés en milieu naturel seront répartis dans les plus grands aquariums et centres de recherche du monde. Le Musée océanographique de Monaco coordonne avec le Centre scientifique de Monaco ce beau projet.

En savoir plus :